豊島作文の会 5月例会報告と6月例会のご案内(2011年)

豊島作文の会 5月例会報告と6月例会のご案内(2011年)

5月例会の報告

第459回 5月例会(5月14日)報告 (2011年 5月23日)

■第459回 5月例会(2011.5.14)は、『第60回作文教育研究大会・第3回巡回講演』(池袋小学校)に合流、参加をしました。当日の参加者数、57名。盛会裏に終了しました!

◇講 演

『作文の授業―その考え方・進め方―』

日本作文の会前常任副委員長

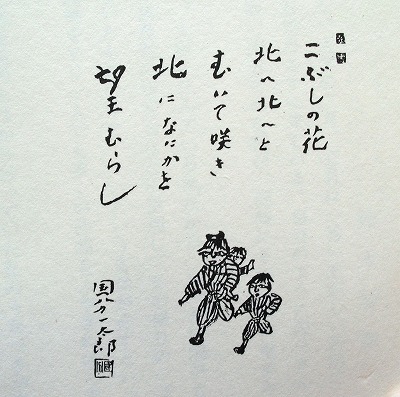

国分一太郎「教育」と「文学」研究会会長

田中 定幸さん

田中さんには、作文の授業をどう進めていくか、ということを中心に講演をしていただきました。お話の中で印象に残った点を、いくつか!

(1)はじめに、ご自分が、若い頃、熱心に、常任研究部、常任委員会(日本作文の会)に参加していったという話がありました。そして、その中で、たくさんの優れた先輩たちに出会ったとして、この日、参加されている本間先生、桐山先生も、その常任委員会におられたこと。田宮輝夫さん、田倉圭市さん、田嶋定雄さん、野口茂夫さん、古藤洋太郎さん、亀村五郎さん、乙部武志さんがいたりなど、さまざまな方々がいて、いろいろと学ぶことができたこと。

その中でも、国分一太郎先生に出会ったことが、ひじょうに大きな出来事だったとして、その頃、全国教研などで、国分先生がいて、荷物をもっているのを見たりすると、「荷物、私に持たせてください。」といって、そばに寄っていった。優れた人には、そのようにして自分から近寄っていったのだという話。「みなさんも、大いに、いろいろな先輩から学んでいくこと、これは大事なことだなと思います。」という話は、納得でした。

(2)次に印象に残ったことは、「作品を読んであげよう」(「読む」授業からはじめよう)で、出てきた「横線」(ダジャレで、この線は、「わかりま線」という線です、と田中さんは言ってましたが)の役割。

作品を読みながら、田中さんが少しずつ左に移動をしていくのですよね。そして、いわく、時々、こういうふうにしてやると、作文というのは、出来事の「はじめ」、「中」、「おわり」でできているということに気づかせることができるのです!

さらに、子どもたちの書いた作品をいっしょに読みあいながら、気に入ったところに 線を引かせて発表させるなど、いろいろなことをしていくだけで、簡単に、作文の授業ができていく。まずは、作品を読んでいく。それを大切にするべきである。そういう意味でも、いいと思える作品をいくつも集めていくようにがんばるといい。その通りだなと思います。『作文と教育』の「年刊文詩集」、『八南の子』、『東京の子』などからの作品研究が大事になりますね。

(3)作品研究の一つでもありますが、『メガネを作ってもらった』(「はじける芽」119号・週刊墨教組・No.1422 2003年.10月9日発行 榎本 豊先生指導)という作品の紹介がありました。

これは、子どもたちの書いた文章をどう見ていったら良いのか、どういうところに目をつけていったら良いのかを教えているものです。

「三段法」と呼ばれる仕方で、子どもたちの文章を分析していく方法が用いられています。簡単には、作品を「文章の書きぶり」から分析し、その書きぶりを支えている「生活のしぶり」の分析へと進めていく、という仕方で作品の良さを見つけ出していきます。国分一太郎によって理論化されたもので、この分析の方法を知り、身につけていくことは、作文指導を続けていく上でとても大切な力となっていきます。そういう意味での、田中さんからの紹介でした。

不思議な縁とでもいうのでしょうか。実は、次の6月例会での提案が、榎本さんの「はじける芽」の実践報告なのです。

榎本さんの「はじける芽」に、国分理論を踏襲した形で、「三段法」による作品分析が出てくる最初は、1990年5月17日、「はじける芽」22号 『ぼくのお父さんは皮工場』という作品です。

今から21年前のことです。この時から、榎本さんによる、この「三段法」の分析は、ざっと数えてみていっただけでも30作品ほどが掲載されていきます。

作品名のみ、ちょっと紹介いたします。

『グリーンピースのさや取り』

『あれから一ヵ月』

『海部さんへの手紙』

『イラク対多国籍軍の戦争』

『ぼくの家でかっていた生まれたばかりの子猫が死んじゃったこと』

『文ぼうぐセットをあててくれたお母さん』

『中台さんと、犬のさんぽに大横川親水公園に行ったら花みずきの葉がまっ赤できれいだったこと』

『錦糸公園にみんなで桜を見に行ったら桜がたくさんさいていたこと』

『母の両親から戦争体験を聞いたこと』

『私には母がいない』

『国産米と外国産米』

『ガムはき捨てはいいめいわくだ』

『阪神大震災』

『ドーナツを食べている時に、銀歯がとれちゃった』

『お母さんとぼくで秋をさがしに行ったこと』

『しぎょうしき』

『ふじの花を見に行った』

『きゅうりうおという魚』

『ながれぼしを見てうれしかった』

『カギをさがしたこと』

『テストで百点をとった』

『ふろそうじでのケンカ』

『兄弟げんか』

『泣きたくなった駐車違反』

『「こともあろうに」を調べたこと』

『自転車のタイヤのパンクを直した事』

『いやだった転校が』

『歯をひっこぬけ』

『大変だ』

『ボーナスが出た』

そして、1999年10月14日、「はじける芽」83号 『清潔感っていったい何』が最後の作品名です。

何かもうねえ、田中さんの講演の報告を通りこして、次回の豊島作文の会 6月例会の案内になってしまっていますねえ。

あしからず!!

(文責:工藤)

6月例会のご案内

と き 2011年 6月4日(土) 午後2時~5時

ところ 豊島区立池袋小学校 6年1組教室

《提案》

19年間発行し続けた『はじける芽』の作品分析

提案者 榎本 豊さん (綴方理論研究会所属)

4月例会で配られた、合本『はじける芽』を使います。会員のみなさんは、忘れずに持ってきてくださいね。

当日参加の方には、「はじける芽」合本(1987年4月~2006年3月)をお配りいたしますので、どうぞお楽しみに!!